Strukturiert zu KI-Use Cases

So identifizieren Unternehmen relevante Anwendungsfelder für generative KI

Generative KI verspricht enorme Effizienzgewinne – aber wo konkret anfangen? Bei reiner Hingabe an die technologischen Möglichkeiten von GenAI ist das Risiko hoch, dass zwischen ChatGPT, Bildgeneratoren und Automatisierungshype der Blick für den konkreten Mehrwert im eigenen Betrieb verschwimmt. Was oft fehlt, ist eine systematische Vorgehensweise zur Identifikation relevanter Anwendungsfälle.

Warum überhaupt strukturiert suchen?

Die Einführung generativer KI ist kein Selbstzweck. Ohne klare Zielbilder besteht die Gefahr, Ressourcen in wenig tragfähige Pilotprojekte zu investieren oder sich auf dem wildwüchsigen Markt an KI-Anwendungen zu verzetteln (Datenbanken wie Futurepedia oder die KI-Suche von Advanced Innovation sorgen mit ihren Kategorienfiltern dabei zumindest für etwas Orientierung). Eine strukturierte Analyse ermöglicht, das Potenzial dort zu heben, wo es den größten Nutzen stiftet – sei es in der Produktentwicklung, im Kundenservice oder im internen Wissensmanagement. Kurz gesagt: Wer ohne System sucht, wird selten das Richtige finden.

Mit dem Problem beginnen, nicht mit KI

Es scheint offensichtlich, aber der beste Ausgangspunkt für die Einführung einer erfolgreichen KI-Anwendung ist ein betriebliches Problem, das heute als hinderlich, aufwendig oder ähnliches empfunden wird. Sobald dieses Problembewusstsein geschaffen wurde, ist KI nur noch das Werkzeug zu dessen Lösung – nicht mehr, nicht weniger.

Um dem nahezukommen, können unterschiedliche Leitfragen gestellt werden:

Geschäftsprozesse und Effizienz

- Welche wiederkehrenden Aufgaben binden aktuell viel Zeit und könnten (teil-)automatisiert werden?

- Welche Daten sammeln wir bereits, die bislang ungenutzt bleiben, aber durch KI ausgewertet werden könnten?

- Wo entstehen aktuell Engpässe durch manuelle Bearbeitungsschritte?

- Welche Aufgaben müssen regelmäßig dokumentiert oder protokolliert werden und könnten durch KI schneller erstellt werden (z. B. Meeting-Protokolle, Briefings oder andere Formen von Berichten)?

Kunden-/Beschäftigten-Erlebnis

- Wo wünschen sich Kunden oder Beschäftigte schnellere Antworten, individuellere Services oder verständlichere Informationen?

- Welche internen Informationen sind schwer zugänglich und könnten durch KI leichter auffindbar gemacht werden?

- Wo fehlt es an personalisierten Empfehlungen oder maßgeschneiderten Inhalten (z.B. bei Weiterbildung, Benefits, Produktvorschläge)?

Innovation und Wissensmanagement

- Welche internen Dokumente, Präsentationen oder Reports liegen brach, weil sie schwer durchsuchbar sind?

- Welche Datenquellen sind siloartig getrennt und könnten durch KI sinnvoll verknüpft werden?

- Welche Entscheidungen werden bisher nur auf Basis von Intuition getroffen, könnten aber datenbasiert unterstützt werden?

Mitarbeiter- und Führungskräfte-Entwicklung

- Wo fehlt es Führungskräften an schnellen, praxisnahen Handlungsempfehlungen (z.B. in Feedback-Gesprächen, bei Konflikten)?

- Welche internen Lernangebote sind schwer auffindbar oder nicht individuell zugeschnitten?

- Wie können wir Coaching individualisieren und gleichzeitig kostengünstiger gestalten?

Risiken, Compliance & Qualität

- Wo entstehen regelmäßig hohe Aufwände durch regulatorische Anforderungen (Dokumentationspflichten, Audits, Berichte)?

- Welche Prozesse sind besonders fehleranfällig und könnten durch KI-gestützte Prüfmechanismen abgesichert werden?

- Gibt es wiederkehrende Situationen, in denen rechtliche Risiken spät erkannt werden?

Fragen wie diese können in Workshops oder Interviews mit Fachbereichen, IT und Management eingesetzt werden, um gemeinsam „werthaltige” Probleme herauszuarbeiten. Wenn sich herausstellt, dass ein bestimmter Anwendungsfall zu signifikanten Vorteilen führen kann, ist dies ein gutes Indiz, um an diesem Thema dranzubleiben – immer vorausgesetzt, es handelt sich um einen Use Case, der für den Einsatz einer KI prädestiniert ist und nicht auch mit herkömmlichen digitalen Systemen gelöst werden kann. Um ein Gespür dafür zu entwickeln, in welchen Bereichen sich KI besonders gut anwenden lässt, sind (daten-)sichere Probierräume für Prototypen ein probates Mittel. Diese setzen die oben genannten Fragestellungen einem ersten Praxistest aus und erden sie.

Prozessanalyse für konkrete Ansatzpunkte

Oft ist diese erste Problemeingrenzung noch zu unspezifisch, um das KI-Einsatzgebiet ausreichend exakt zu bestimmen. Dafür ist es notwendig, die jeweiligen Geschäftsprozesse genauer zu untersuchen – insbesondere dort, wo Texte, Sprache, Bilder oder andere unstrukturierte Daten verarbeitet werden. Generative KI entfaltet ihr Potenzial typischerweise an diesen Schnittstellen. Eine Prozessanalyse zeigt, welche Schritte tatsächlich stattfinden, wo diese Schnittstellen liegen und wie Daten fließen.

Durch eine Prozessanalyse wird auch deutlicher, welche Arbeitsschritte unter Umständen vollständig automatisiert werden können und an welchen Stellen sich KI eher als Assistenzsystem anbietet (z. B. Vorschläge, Analysen, Textbausteine). Zuletzt benötigt KI möglichst strukturierte, zugängliche und qualitativ hochwertige Daten. Die Prozessanalyse verbessert auch hierbei die Einschätzung, ob diese vorhanden sind oder erst aufbereitet werden müssen. All diese Informationen bilden eine wichtige Grundlage für die Recherche nach KI-Anwendungen und potenziellen Umsetzungspartnern.

Nebenbei bieten Prozessanalysen auch die Chance, Mitarbeitende frühzeitig einzubinden und ihr Wissen in die Gestaltung der KI-Lösung einfließen zu lassen – ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz und Anwendung solcher Lösungen.

Dass auch OpenAI diesen Bedarf nach nützlichen Anwendungsfällen im Geschäftskontext erkannt hat, zeigt sich am GPT ‚ChatGPT Use Cases for Work‘: ein virtueller Sparringspartner, um wirksame Start-Prompts für die Arbeit mit ChatGPT zu erstellen – zugeschnitten auf die Rolle, das Unternehmen und die Ziele der fragestellenden Person.

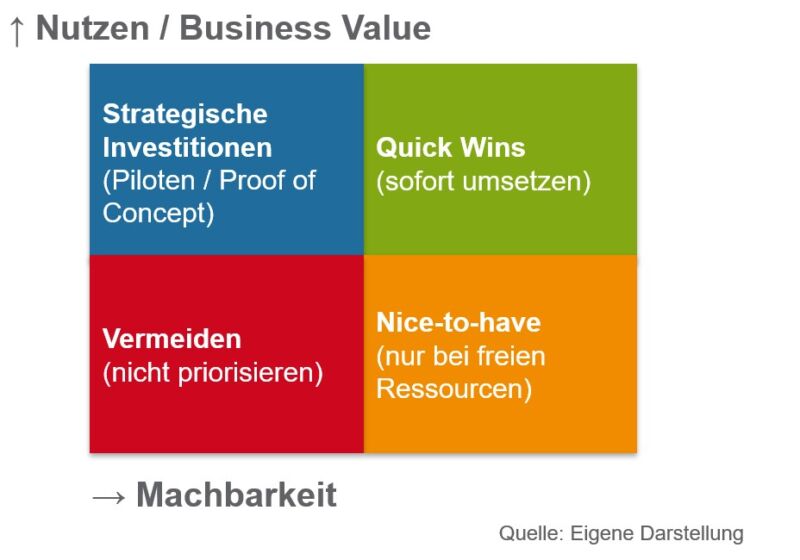

Bewertung von Use Cases

Aufbauend auf den vertieften Erkenntnissen zu den eigenen Arbeitsprozessen können interdisziplinäre Ideation-Workshops geplant werden. Mit gezielten Impulsen zu bestehenden KI-Lösungen (z. B. GPT-basierte Textgenerierung, semantische Suche, automatisierte Dokumentenklassifikation) entwickeln die Teilnehmenden dort erste Ideen und versuchen diese zu konkretisieren. Nicht jede Idee der dort entstehenden Ideen ist umsetzungsreif – oder sinnvoll. Die zunächst identifizierten Use Cases können nach folgenden Kriterien bewertet werden:

-

Nutzenpotenzial: Welcher qualitative oder quantitative Mehrwert ist zu erwarten?

-

Aufwand der Umsetzung: Wie komplex ist die technische Integration?

-

Reifegrad der Technologie: Gibt es bereits praxistaugliche Modelle oder braucht es Entwicklungsarbeit?

-

Change-Aufwand: Wie stark verändert die Lösung bestehende Prozesse und Rollen?

Die Priorisierung erfolgt in der Regel anhand einer Aufwand-Nutzen-Matrix, die um eine technische Machbarkeitsanalyse ergänzt wird. Neben den strategischen KI-Investitionen ist auch die Umsetzung von Quick Wins von Bedeutung, da sie den Mehrwert von KI im Arbeitsalltag erfahrbar machen und somit Akzeptanz und Motivation bei der Arbeit mit KI-Lösungen steigern.

Typische KI-Use Cases aus der Praxis

In vielen Unternehmen kristallisieren sich mittlerweile einige Muster heraus, die sich mit der Gruppenarbeit unseres HessenChemie-Workshops ‚HR trifft KI‘ stark decken. Beispielsweise wurde dort die Idee entwickelt, die verschiedenen betrieblichen Versorgungsordnungen in einem Unternehmen – komplexe vertragliche Dokumente – KI-gestützt auslesen/befragen zu können, um auf Ebene der HR-Sachbearbeitung einen schnellen Support für Fragen aus der Belegschaft gewährleisten zu können. Und auch unseren bald erscheinenden HessenChemie-‚Assistenten Arbeitsrecht‘ würde ich in die Kategorie der Supportautomatisierung einordnen, die eine wichtige Kategorie von Anwendungsfälle darstellt:

-

Vertragsanalyse und -zusammenfassung: Automatisiertes Erfassen und Klassifizieren rechtlicher Dokumente.

-

Support-Automatisierung: Chatbots, die auf interne Wissensdatenbanken zugreifen.

-

Texterstellung für Marketing und Kommunikation: Vom Produkttext bis zum Social-Media-Post.

-

Wissensmanagement: Intelligente Suche in Intranets oder SharePoint-Systemen.

-

Dokumentenprüfung: Erkennung von Anomalien oder Plausibilitätschecks bei Eingangsrechnungen.

Diese Beispiele zeigen: Der Einsatz generativer KI muss nicht immer spektakulär sein, wie es bei dem einen oder anderen spielerisch entwickelten Prototypen der Fall ist. Wenn sich der Anwendungsfall aber als hochwirksam erweist, ist dies für die Verankerung im Arbeitsalltag genauso willkommen.

Fazit: Vom Hype zur Anwendung

Die Kunst liegt nicht darin, möglichst viele KI-Anwendungen zu finden – sondern die richtigen, für das Unternehmen und dessen Prozesse passenden. Eine strukturierte Herangehensweise hilft, Use Cases mit echtem Einfluss auf das Geschäft zu identifizieren und umzusetzen.

Dabei hat es Vorteile einen Top Down- und Bottom-Up Approach miteinander zu verschränken, wie Marc Pudelski von codecentric hier schreibt:

„Top-down sorgt für klare Prioritäten, Ressourcen und die Ausrichtung an den Geschäftszielen. Bottom-up bringt die Nähe zum operativen Doing, fördert Akzeptanz und liefert wertvolle Einblicke in konkrete Prozesse. Erst in der Kombination entsteht die nötige Balance, um relevante Use Cases zu identifizieren, strategisch auszurichten und gleichzeitig im Unternehmen breit zu verankern.“

Lesetipp: Wie KI wirklich genutzt wird

Wer neugierig ist zu erfahren, was Menschen mit generativer KI wirklich tun, der kann den aktuellen Top-100 Gen AI Use Case Report 2025 heranziehen. Dieser liefert darauf eine überraschend differenzierte Antwort, wobei statt rein technischer Spielereien oder klassischer Effizienzoptimierung ein deutlich breiteres Spektrum im Vordergrund steht: Von der Lebensorganisation über kreative Impulse bis hin zur emotionalen Unterstützung im Alltag. Die Studie basiert auf der systematischen Auswertung realer Nutzererfahrungen – primär aus öffentlichen Diskursen in Onlineforen – und schafft damit ein authentisches Lagebild fernab von PR-getriebenen Produktanwendungsfällen.

Und was lässt sich daraus für den Geschäftskontext lernen? Eine ganze Menge. Denn viele der Anwendungen können mit wenig Transferaufwand auf betriebliche Kontexte übertragen und auf die Business-Ebene gehoben werden. Kurz gesagt: Der Report bietet ein System-Baukasten für die KI-gestützte Arbeitsplatzgestaltung auf der Höhe der Zeit. Nur die Bausteine zu einem eigenen Gebäude zusammenfügen, das muss jedes Unternehmen mit erfolgversprechenden Anwendungsfällen selbst.